未来に向けて、ESGへの取り組みを促し、

安心・豊かな社会つくりに貢献。

「さまざまな社会問題の中から重大なESG課題を特定する」

まず、ESG投資について簡単におさらいしますと、ESG投資とは財務情報のような従来の投資尺度に加えて、企業の環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(企業統治、Governance)など、より幅広い情報を考慮し、リターンを追求する投資手法のことで、責任投資(Responsible Investment)とも呼ばれています。

信託銀行である当社には、もともとお客さまからお預かりした大切な資産を長期的・安定的に運用・拡大していこうとするフィデューシャリー・デューティーのDNAがあり、それがESG投資の思想を受け入れる土壌になっていますよね。

確かにESG投資という言葉は新しいものですが、「事業を通じて社会に貢献する企業に投資する」という基本的な考え方自体は決して新しいものではありません。日本にも古くから、例えば「三方良し」を理念として商売をする近江商人のように社会課題の解決や社会貢献活動に積極的に取り組んできた企業はたくさんあります。

幅広いテーマがあるESGの中で、三菱UFJ信託銀行として何を優先して考え、実践していくのか、どう整理していくかもポイントになりますよね。ESGのテーマは、時代と共に入れ替わっていくものだと思いますし、たとえば、コロナに関連するテーマは、コロナ前にはなかったわけですし。

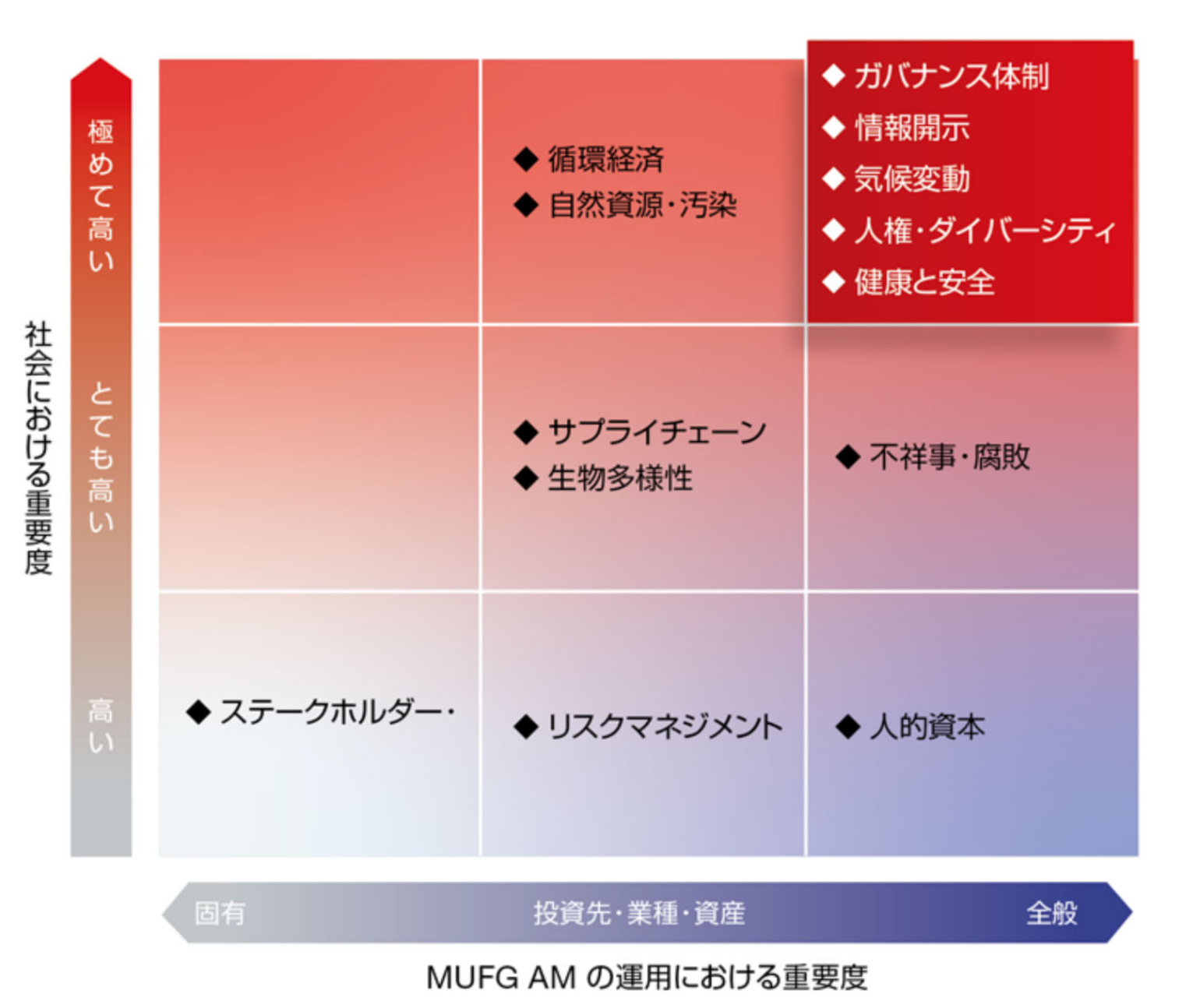

おっしゃるとおりです。ESG課題が本当にいろいろある中で、じゃあ、何が本当に重要なのか、投資家として何を考慮すべきなのか、その延長線上で、お客さまや社会に対してどういったものがインパクトをもたらすのか、影響力が大きいのか、その特定プロセスや整理の仕方が非常に重要になってきます。その特定の仕方をブラッシュアップ、強化しました。具体的には、マテリアリティ・マトリックスという整理の仕方です。

こういった手法を事業会社で取り入れているところはありますが、運用機関としては日本で初めて取り入れたものですよね。

はい、イギリスのNPOのShareActionという団体があって、そこは、グローバルな運用機関の評価などもしているNPOなんですね。そこが出したリーディングプラクティスガイドという冊子があるんですが、その中でこのマテリアリティ・マトリックスの特定のプロセスが先進的な事例ということで紹介されました。日本の運用機関で紹介されたのは、唯一当社だけで、あとは本当に欧米の名立たるところの事例でした。ESGへの取り組みでは、グローバルでもっとも進んでいると評価されている運用機関が名を連ねている中で、唯一当社だけが選ばれたということは、世界的に見ても、これはリーディングプラクティスだと認められたということになります。

このマテリアリティ・マトリクスから導き出した2021年の重要課題が「ガバナンス体制」「情報開示」「気候変動」「人権・ダイバーシティ」「健康と安全」という5つのテーマになりますね。

「社会における重要度」を縦軸、「MUFG AMの運用における重要度」を横軸としたマトリクスに、それぞれ選定した課題をマッピング。双方にとって重要度の高いものを、「重大なESG課題」として選定

「対話(エンゲージメント)を通じて、ESGの課題解決を推進する」

私の役割、責任投資推進室というのは、当社の責任投資の取り組みの全体の企画、全体の推進役です。グローバルな動向を調査して、ESGのイニシアチブ等に参加して、ネットワークを作りながら、情報収集していく。こうした活動を通じて、さきほどの重大なESG課題とかに盛り込んでいくわけです。次に、投資先の企業とエンゲージメントするときに、当社が重要と思っていること、たとえば気候変動に対して、投資先の企業がどんな取り組みをしているのか調査したり、もっと積極的に取り組んでくださいとお願いしたりするのですが、そこは大門さんが担っている部分です。

そうですね。私の部署は、加藤さんのところで作っていただいたポリシーやフレームワークに沿って、実際の株、債券の運用をしている部署になります。

投資の考え方はいろいろあって、もう既にいいことをやっているから投資するっていう考え方もあれば、やってないからお金を入れて、より促していくっていうやり方、両方考え方としてはあります。いずれにせよ、どんな企業もESG抜きに語れなくなってきていると思います。大門さんは具体的に投資先の企業とどんな話をしていくのですか。

企業と面談する際、例えば、特定分野において優良企業や先進企業として認められている企業の取り組み事例を紹介し、「参考にならないか」「貴社でも導入を検討できないか」などについてお話しします。企業からは、「他社・他業界の事例などは参考になる」というフィードバックをいただくこともあります。当社から質問するだけでなく、企業からも質問やフィードバックをいただき、双方向のコミュニケーション、すなわちエンゲージメントをしながら、企業の取り組みを促しています。

運用機関でできることって、大きく三つあるんですよ。専門用語であえて言いますけど、一つが、インテグレーションっていうのと、二つ目がエンゲージメントで、三つ目が議決権行使です。CO2排出量がどれだけ減ったかといった数字を元に、企業の取り組みをアナリストが評価し、投資判断に結び付けていくのがインテグレーション。

それから先ほどお話ししたエンゲージメントは企業との対話。議決権行使は株主に認められている権利で、株主総会での決議に参加し議案に対して賛否を投じます。議決権行使だけだと年一回しか意思表示できないという話になるので、アナリストや大門さんが年に何回か企業と会って、情報交換、意見交換、つまりエンゲージメントをおこなうわけです。その企業にもっとESGの取り組みを頑張ってほしいという目的を持って対話をするときには、例えば、もっとCO2を削減してくださいとお願いしたり、我々投資家の考え方を説明したりする。で、この三つをぐるぐる回しているんです。

「ESG投資の推進で、未来はどう変わっていくのか」

我々が未来にむけてやるべきことを一言でいうと、みなさんのESGへの関心を高めことに尽きると思います。

まったく同感です。実際、2010年代の前半から半ばの頃は、投資先の企業にESGの話をすると、CSR部署など担当部署に聞かないとわからないといった反応で、特定分野に限られた議題と認識されていた企業も多かったのではないかと思います。今では、先進的なところはかなり取り組みが進んできている状況で、ESGはコストではなく、経営戦略にとっても重要な要素の一つであると、前向きな捉え方をされる企業も増えているなと思います。

具体的な話になりますが、例えば統合報告書というものがあって、これは企業が、財務情報だけでなく、ESGへの取り組みなど、より幅広い情報も開示してくれている資料なんですが、昔は、この統合報告書を作っている企業は、少なかったんです。ただ今は、統合報告書を作る企業がだいぶ増えていますし、さらに最近では、ESGの説明会をされる企業が増えています。

そうですね。アナリスト向けにESGだけに特化した説明会を実施する企業が増えてきていて、ホームページで資料とか動画をアップされている企業も多くなってきました。企業の皆さんには情報開示を進めていただき、投資家としては本当にありがたいです。

重大なESG課題って変わり得ると思うんですね、外部環境とか経済状況とかによって。投資家としては企業にサインを出して、やはり一番重い課題、重大な課題に対してより改善を促し、社会課題の解決に結びつけていきたいと思っています。大事なことは、重大なESG課題を毎年見直していきましょうということ、言い方を変えると、ムービングターゲットというのか、これを達成したら終わりということではなく、常により良い社会を築いていくために継続的に取り組んでいくことが必要になると思います。

社会にはステークホルダーがたくさんいて、それぞれが求める理想は異なりますし、時代によっても求められる水準とか期待値って変わってくると思います。その中で、今日よりも明日、明日よりもあさってを少しでも良くしていこうと行動することで、幅広いステークホルダーにとって安心、豊かな社会ができているといいなと思います。

企業と投資家、運用機関って、サステナビリティが共通のゴールになり得ると思いますね。エンゲージメントを通じて投資先の企業がESGに対する取り組みを強化することで、その企業のサステナビリティにつながるし、この地球や社会のサステナビリティにも貢献する。また、そうした企業への投資が集まることで、投資のリターンも上がる。企業と投資家は、この共通のゴールに向けて両サイドから歩み寄り、お互い情報発信して、信頼関係築いて、Win-Winを目指していく。こうした取り組みを単発で終わらせることなく、継続的に取り組んでいくことで、安心、豊かな社会の実現につながると信じています。