企業価値や社会貢献を最大化する提案を行い

フェアな経済活動、その先の皆が成長を実感できる社会に向けて

「圧倒的な価値を創る信託銀行」を目指します。

三菱UFJ信託銀行は2025年4月に「人をつなぐ。未来をつなぐ。」というコーポレートメッセージを策定しました。このメッセージに込めた想いについてお聞かせください。

SDGsが広く浸透し、企業は社会貢献を強く意識しながら事業活動を行っています。そうした中で、当社が社会に対して何ができるのかを考えた時、真っ先に挙げられるのが信託銀行らしい期待役割の発揮です。信託とは、個人や法人のお客さまが信頼できる相手に「こういうふうにしてほしい」という想いを込めて資産を託すもの。そうしたお客さまの資産や想いを将来に向けてつないでいくのが当社の業務の本質です。通常、銀行に預金を預ける時、お客さまは利息を期待されても、想いを託すことはあまり意識しないですよね。当社は遺言信託などに代表されるような、お客さまの大切な資産とともに“想いも託していただいている”という実感と責任感を持つ仕事ぶりをルーツとしており、社員はその想いにお応えしようと日々の業務に取り組んでいます。それが「人をつなぐ。未来をつなぐ。」ことだと考えます。

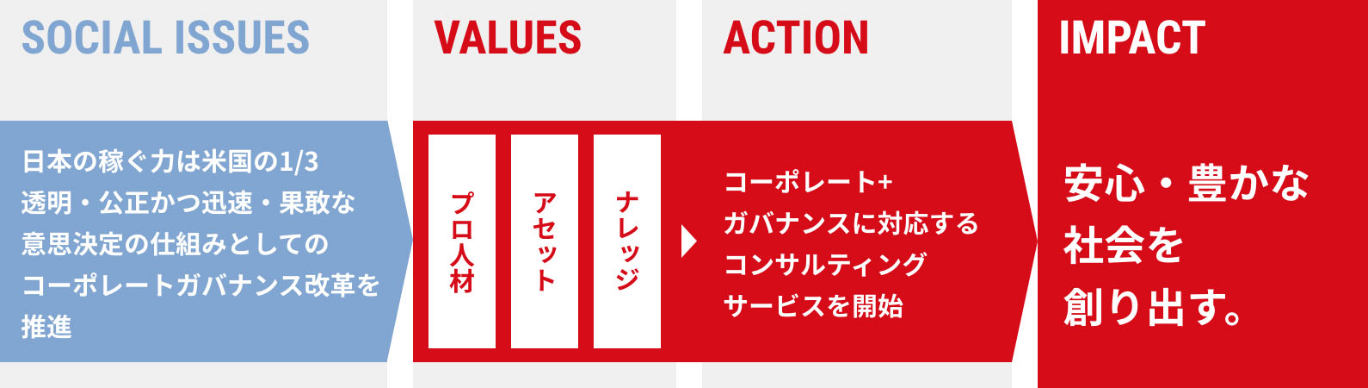

三菱UFJ信託銀行のサステナビリティ活動の推進は、社会課題を起点とした新たな商品やサービスを創っていくことで、お客さまと社会の想いを未来につないでいくことをテーマに掲げています。法人マーケット部門では、どのような社会課題がテーマになってくるのでしょうか?

日本の企業が築き上げてきた資本や資産を維持したり、強化したりしながら未来へとつないでいくこと、それが当社の法人マーケット部門が向き合っている大きな社会課題です。

たとえば、不動産業務では「街づくり」にも関わっていますから、大都市や地方など地域によって異なる社会課題を解決し、街を時代に合わせて変容させながら未来へとつないでいくお手伝いをしています。企業さまに対しては、証券代行業務によって、会社法を中心とした法制度に対する支援などを通じて企業価値を向上させ、次世代に引き継ぐサポートをさせていただいております。

サステナビリティというテーマからするとわかりやすいのは、電気・水の使用量やCO

2排出量の削減に取り組む企業さま、自治体さまと一緒に目標を達成し、社会に貢献していることでしょうか。さらに、企業年金業務やコンサルティング業務などを通じて少子高齢化や、人口減少社会において変容する人や社会の豊かさの追求といった課題にも向き合っています。こうした課題に対し、先ほどお話しした信託の仕組みを活用した商品やサービスを開発、提供することで解決していくのが、当社らしさと考えます。

重要課題

| |

事業を通じて解決していく

社会課題とアクション

持続的な企業価値向上・社会課題の解決に資する法人のお客さまの経営課題に対し、経営者目線からの高い専門性に裏付けされたコンサルティング&ソリューションをご提供することにより、お客さまの中長期的なパートナーとなる。

それらの課題に対し、法人マーケット部門としてどのような解決策を打ち出していくのでしょうか?

具体的な事例を挙げてお話しした方がわかりやすいですね。たとえば、証券代行業務は10〜15年前とくらべて事業としての規模や重要性が大きく増しました。株式市場が活況を呈することにより個人を含めた株主の数が増加し、多様化もしています。海外の株主さまに対しては、日本の企業がいかに企業価値の向上や社会貢献への取り組みを行っているかを知っていただくために、国際的な情報開示の枠組みに基づいた開示支援のコンサルティングを行っています。その際重要なのは、企業さまの取り組みを等身大でしっかり評価していただくことです。日本の市場規模はそれほど大きくないので、海外の株主さまの評価は株価にダイレクトに影響します。海外の株主さまは投資対象を常にウオッチしているわけではなく、適切な情報開示が非常に重要です。その点、当社には約1,700社の上場企業さまを支援してきたノウハウと、当社自身が投資家だという強みもあります。昨今は、企業さまと投資家さまの対話の論点がずれている時に、それをチューニングするような役割も担うようになっています。

株式事務や株主との対話支援を行う証券代行業務を扱っているのは、三菱UFJ信託銀行を含めて数社しかないと聞いています。業務の重要性が増すと同時に、業務範囲も広がっているのですね。

そうですね。他にも不動産業務では、仲介業務を通じ再開発が進むエリアに環境性能の高い建物を建て、社会貢献度の高い企業さまに入居していただくといった広義の社会貢献もしています。新しい建物を建てる際は投資したい方を集めて資金調達を支援することも街並みの新陳代謝への貢献と言えます。

脱炭素化の取り組みを支援するために温室効果ガスの排出削減量を企業間で売買できるカーボンクレジットの開発を行う企業を支援しており、最近ではフィリピン北部の水田でメタンガスの排出量を減らす手法を導入し、

「二国間クレジット制度(JCM)」を使って創出した排出枠を日本企業に販売する実証実験(300KB)を始めています。

カーボンクレジットのような新しい分野でも、独自の取り組みを行っているのですね。

はい。また、身近な社会課題対策も行っています。会社員の定年は60歳が一般的でしたが、近年は高齢化が進み70歳でも働きたい人は働ける環境を整備しようという流れになっています。そのためには人事(年金)制度を変える必要があります。当社や関係会社は人事制度へのコンサルティング機能を持っており、高齢者にやりがいを持って働いてもらえる制度改正をサポートすることで、企業さまの人的資本経営や、安心・豊かな社会の創出に貢献しています。

先ほどの証券代行、不動産、そして人事制度のコンサルティングもそうですが、いずれも、法人マーケット部門にとっては本業のど真ん中です。サステナブル経営という言葉が使われるようになるずっと前から、こうした業務に取り組んできました。近年変わったのは、当社の事業が社会貢献に資するものであるという意識を全社に浸透させ、一人ひとりの社員が自覚を持って業務に取り組んでいることですね。

こうした取り組みの中で、三菱UFJ信託銀行が企業のお客さまに提供できる独自の価値とはどのようなものだとお考えですか?

気候変動対策は業態によって求められるものが大きく異なります。すぐに対応可能な企業さまもあれば、目標達成が見通せない企業さまもあり、こうした企業間ギャップを調整するカーボンクレジットのような金融調整機能は絶対に必要だと考えています。当社は今その分野の先頭集団を走っており、2030年あるいは2050年に向けて相応の役割を果たせるのではないかと思います。

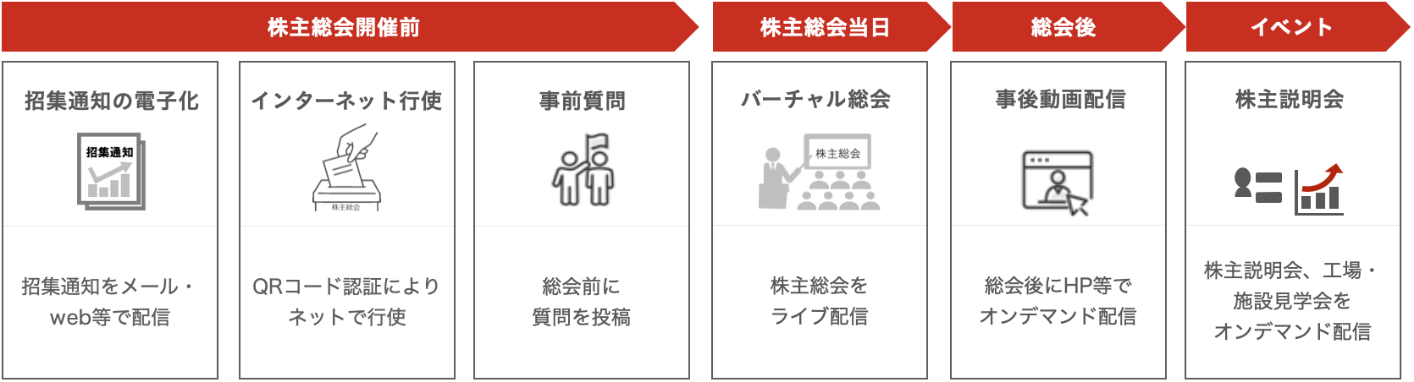

また、証券代行の分野では国内第一人者という自負もあり、株主さまに等身大の評価をしていただくための情報開示に加え、企業さまのガバナンス体制を整備するサポートもしています。最近では、地球の裏側の株主さまにもご参加いただけるオンライン株主総会の開催も手掛けています。

この分野では現在、資産管理銀行のような名簿上の株主でなく、事実上の議決権を有する実質株主を把握するための会社法改正の検討が進んでおり、当社はその審議をしている法制審議会に参加しています。法制化により株主対応が大きく変わることになり、そのあたりはしっかり見極めて、お客さまへのフォローもしていきたいと思っています。

現在の中期経営計画では経営戦略の1つに「新領域への挑戦」を掲げています。法人マーケット部門では、どのような「社会課題の解決に資する新規事業」を想定しているのでしょうか?

上場企業の中では近年、政策保有株式を売却する流れがあり、当社のお客さまはその売却益をどう活用するかという課題を抱えています。そうした企業さまと、新しい事業の発想と活力を持つスタートアップ企業さまをマッチングするのが、法人マーケット部門での新規事業の柱の1つになっています。スタートアップ企業さまの多くは少数精鋭ですから、大企業の人的資本は魅力です。場合によっては当社から人を出すこともあります。

MUFGには証券会社もあり、スタートアップ企業さまが成長を早めるために有効に活用していただけます。当社はスタートアップ企業さまを買収するというより、ノウハウを提供して成長を促し、上場したら証券代行業務、事業の拡大に際しては不動産業務、ある程度会社が大きくなったら企業年金業務を利用していただくなど長期的な視野でお付き合いをすることを目的と考えています。

そうした取り組みの中で生まれたのが、

福岡市でシェアサイクルサービスを提供するスタートアップのチャリチャリさまに提供した動産信託(405KB)です。同社の電動アシスト自転車を信託財産として受け入れて対価を払うことで、初期投資の負担が重い事業の進展を後押しした形です。地元の自治体さまや地方銀行さまとこうした取り組みを行っていくことが地域貢献にもつながっていくと考えています。

地域貢献という観点では、

スタートアップのヒラソル・エナジーさまが地元の自治体さまを巻き込んで地域の再生エネルギー比率の向上を目指す事業(239KB)にも出資しています。

法人マーケット部門の新規事業は、このようなスタートアップ企業さまとの協業が多いですね。

MUFGにも社会課題解決を目指した新規事業の公募制度がありますよね?

MUFGの新規事業創出プログラム「Spark X」は、グループ縦断で社会課題や顧客課題を起点とした事業アイデアを募り、優れたアイデアはMUFGが事業化を支援するというものです。2022年から始まったのですが、このSpark Xの事業化第1号が当社の社員による

マンション管理組合に向けた外部管理者サービス「PROTHIRD(プロサード)」です。

日本のマンションは居住者の高齢化が進み、さらに、外国人の方による投資目的の購入が増えて居住者不在世帯も多くなっています。このため理事会の役員は持ち回りが一般的ですが、成り手不足が深刻化しています。そこで、当社が理事会に代わって管理組合運営を担うことで理事会を設置する必要がなくなり、入居者の皆さまの負担を大きく軽減するというものです。

事業化したのは当社が初めてですが、「利益を上げる」という観点だけから開発したものではありません。日本では今、タワーマンションがどんどん建てられていますが、理事会役員の成り手不足問題を看過していると、30年後、40年後には運営が立ち行かなくなるマンションが続出します。そうした事態を防ぐために立ち上げた社会課題解決に直結する事業であり、近年の当社の新規事業を代表するビジネスではないかと思っています。

新規事業でもさまざまな角度から社会課題解決の取り組みを行っているのですね。それでは、今後、サステナビリティ活動を推進していくうえで、どのように組織をマネジメントしていきたいと考えていらっしゃいますか?

前半でお話ししたように当社の事業はもともと社会貢献に資するものですし、社会貢献度の高いお客さまが大半です。その結果、当社の社員はお客さまのご要望に愚直に応えていくだけで、自然と社会貢献ができてしまいます。

ただし、言われたことをしっかりやるというスタイルだけでは付加価値は上がりません。マネジメントの立場として、社員にはその順番とは逆のアプローチで行う仕事をもっともっと増やしてほしいと思っています。

事業を組み立てていくに当たっては、お客さま、社会、当社という三者のインパクトを最大化するにはどうすればいいかという視点を持つことが大切です。たとえば不動産を活用して新しい街並みを作る仕事であれば、「そこにイベントができるようなアリーナを建設するのか、地域の住民が集う公民館にするのか、あるいは商業施設を入れるのか、どういった選択が最も価値が高くなるのか?」というように、当社はデベロッパーではありませんが、土地の所有者や自治体の方には構想段階からこのようなご提案を通じてお客さまと社会に貢献しています。

お客さまや社会にとって最も高い価値を創出するためには、と検討していく視点と実現できる力を鍛え続けていく組織が目指したい姿です。お客さまから見た価値、社会から見た価値が高ければ、そこに提案・貢献できる当社の価値も高くなります。社員には、そのような力を一層強化して「圧倒的な価値を創る信託銀行」を目指そうと話しています。

今お話しいただいたようなサステナ活動を続けていくことにより、5年後、10年後に、どのようなゴール(目標地点)を想定していらっしゃいますか?

私は、「価値に見合った価格でフェアな取引が行われる社会を創ること」が、日本が今後も豊かであり続けるために大変重要と考えています。取引の現場にいると、単価が50円と100円の仕事を比較する際に、仕事の質の評価をそこそこにして50円の方を選ぼうとしたり、価格で競い合った場合、仕事の質を高いままにして安い金額で受注することを売り手自らが選んだり、といった商取引が多く存在していると感じます。しかし、高い付加価値を生み出した企業がそれに見合った対価を受け取るのは当然ですし、近江商人の「三方よし(売り手、買い手、世間の全てに利益をもたらす)」のようなビジネスでないと、経済全体が成長していくのは難しいのではないかとも思います。

デフレの20数年間、日本は「買ってもらえないから価格を上げられない」という負のスパイラルに喘いできました。とはいえ、ここ2年ほどは物価上昇を受けて人件費や材料費の価格転嫁も進んでいます。今こそ皆が取引のあり方を見直す好機ではないでしょうか。

もちろん、仕事の価値に差があることが前提です。売る側、買う側の双方が認める良い仕事は相応の価格で売買されるべきであり、競うべきは価格ではなく、仕事の質である、と。そして、実際この動きが少しずつ進んでいることもまた、現場実感のある話です。

サステナブルな社会を目指す中でクリーンエネルギーへの転換や、フェアトレードの利用が広がってきましたが、現状ではこれらが従来のエネルギーや商品より高くなる場合が多いでしょう。それに対して「価値は高く、価格を安く」と価値を提供する側に負担が偏るのは健全とは思いません。

当社が目指すものは、こうしたフェアな経済活動の先にあります。ありがたいことに当社のお客さまは総じてすでに大きく社会に貢献されておられます。そのお客さまが、さらに高い価値を創造することをご支援し、その価値が国内外の投資家などを含む社会から相応の評価を勝ち得ることを信託の機能を活用してサポートしていきたいと思います。お客さまに提供する商品やサービスの価値を正しく理解し、価値に見合った「三方よし」の取引を実践できるような組織づくりを進めたいと考えています。