相続対策

相続のお悩み事例

ご相談者|男性(80歳)

私は遺言書を作った方が良いのでしょうか。不要とも思いますが、迷っています。

相談内容

自宅やお金の一部を妻(80歳)に遺そうと思っています。遺言書の作成を検討するにあたって、どのような点を考慮したら良いでしょうか。

動画で解説を見る

私も80歳になり、自宅やお金の一部を妻(80歳)に遺そうと思っております。

それ以外の不動産は子どもたちへと考えており、子どもたちに相談したら、作らなくても良いのでは、という意見もありましたが、最終的には「お父さんに任せるよ」という結論となりました。

遺言書を作った方が良いのかを検討するにあたり、どのような点を考慮したら良いでしょうか。

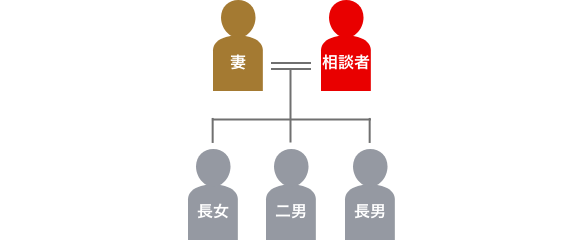

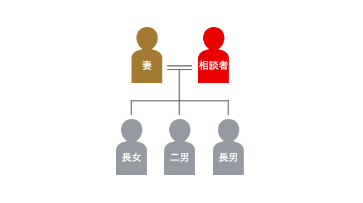

[登場人物]

ご相談者:男性(夫・80歳)

妻:80歳

長男:遺言書は父に任せる・両親と別居

二男:遺言書は父に任せる・両親と別居

長女:遺言書は父に任せる・両親と別居

解決の手引き

ポイントを解説

- 10年後を想像してみましょう。もし、ご家族さまの中に、認知機能が低下している方がいる場合には、相続手続きの進め方が異なります。

- 認知機能が低下している方に代わり、成年後見人等が遺産分割協議を行うこととなります。

- このため、ご相談者さまが思い描いている配分と異なる結果となることも想定されます。

ご質問の件につきましては、万一の際を具体的に考えてみると良いと思います。

10年後を想像してみる

配偶者の高齢化が遺言書作成の必要性を高める理由

ご相談者さまに万一のことが発生する際、配偶者さまのご年齢が何歳になられているでしょうか。一般的に女性の方が長命ですので、仮に10年後にご相談者さまに万一のことがあった際、配偶者さまも同じようにお歳を重ねられ、90歳になられております。遺言書が無かった場合、不動産・金融資産の相続手続きが必要となりますが、90歳の配偶者さまが相続手続きを行うために走り回っている姿をご想像することはできますでしょうか。

また、医療の進化により、平均寿命が伸び、健康寿命との間に開きが生じております。場合によっては、ご相談者さまに万一のことがあった際、配偶者さまの認知機能が低下されているケースも想定されます。その場合に、相続手続きはどのように行うのでしょうか。配偶者さまが意思能力を欠いている場合、有効に遺産分割協議を成立させることは出来ず、成年後見人が必要となります。

配偶者の特別代理人の選任

お子さま等が成年後見人に就くことが多いと思われますが、お子さまはご相談者さまの相続人でもありますので、配偶者さまの代理人という立場と利害関係が生じることとなります。その場合には、配偶者さまの特別代理人を選任し、遺産分割協議を行う必要があり、ご家族以外の方が相続手続きに携わることとなります。特別代理人の方は、その立場上、配偶者さまの法定相続分をお求めになることが可能であり、今、ご相談者さまがお考えになられている内容とは異なる方向性の遺産分割協議になることも十分に想定されます。

こういったことも想定しますと、ご相談者さまがご家族全体を見回して遺言書を作成すること、遺言執行者を指定して将来の手続負担を軽減することをお勧めします。遺言書が無かった場合、どのようなことが想定されるのか、お気軽に三菱UFJ信託銀行へご相談ください。

【関連リンク】

相続対策の関連ページ

遺言の作成を検討している方

三菱UFJ信託銀行が円満な相続の実現をお手伝いします。

お客さまのお考えに沿った遺言書の作成からその内容の実現までを承ります。

![遺言信託[遺心伝心]](/shisan/souzoku_iroha/souzoku_taisaku/assets/img/taisaku_img_01_pc.png)

![遺言信託[遺心伝心]](/shisan/souzoku_iroha/souzoku_taisaku/assets/img/taisaku_img_01_sp.png)