相続対策

相続のお悩み事例

ご相談者|女性(78歳)

障がいを持った子どもの生活が心配です。

相談内容

障がいを持った子どもがいるため、相続後のその子の生活について心配しています。どのように考えたら良いか相談したいです。

わが家には、子どもが2人おりますが、うち1人が障がいを持っていることから、相続後のことを心配しております。相続後の生活等も含めてどのように考えたら良いでしょうか。アドバイスをお願いします。

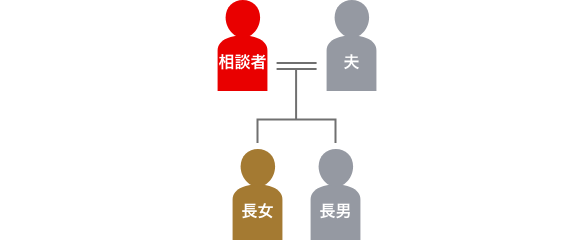

[登場人物]

ご相談者:女性(妻・78歳)

夫:80歳

長男:既婚・別居

長女:障がいを持っている・両親と同居

解決の手引き

ポイントを解説

- 相続が開始した後、障がいをお持ちの方の生活設計のために信託を活用して、お金のコントロールしましょう。

- 遺言で信託を設定して、一度に金融資産を渡さずに定期的に渡すこともできます。

成年後見人等の選任

障がいをお持ちのお子さまがおられる場合、相続後のことがご心配と思います。 相続が発生した場合、意思能力のある場合とない場合で大きく手続方法が変わります。意思能力があれば、通常の相続手続きに則って進めることが可能ですが、意思能力に懸念がある場合は、成年後見人等を選任し手続きを進める必要が出てきます。成年後見人等の選任にあたり、相続による財産配分で、利害関係者となるもう1人のお子さまは、成年後見人等になることができませんので注意が必要です。

遺言の活用

ただ、この場合、遺留分を侵害しない遺言を利用することで成年後見人等の選任を行わずに済むこともあり、加えて遺言の中で、配分する財産を一括で渡さずに分割して渡すことや払い出しに制限を付ける仕組み(遺言で信託を設定する)を備えることも可能となります。ご心配ごとを少しでも軽減するためにも、お気軽に三菱UFJ信託銀行へご相談ください。

相続対策の関連ページ

遺言の作成を検討している方

三菱UFJ信託銀行が円満な相続の実現をお手伝いします。

お客さまのお考えに沿った遺言書の作成からその内容の実現までを承ります。

![遺言信託[遺心伝心]](/shisan/souzoku_iroha/souzoku_taisaku/assets/img/taisaku_img_01_pc.png)

![遺言信託[遺心伝心]](/shisan/souzoku_iroha/souzoku_taisaku/assets/img/taisaku_img_01_sp.png)