遺言の活用術

遺言は、ご自身の想いを込めつつ、

財産を円満に相続してもらえるように

サポートする大切なものです。

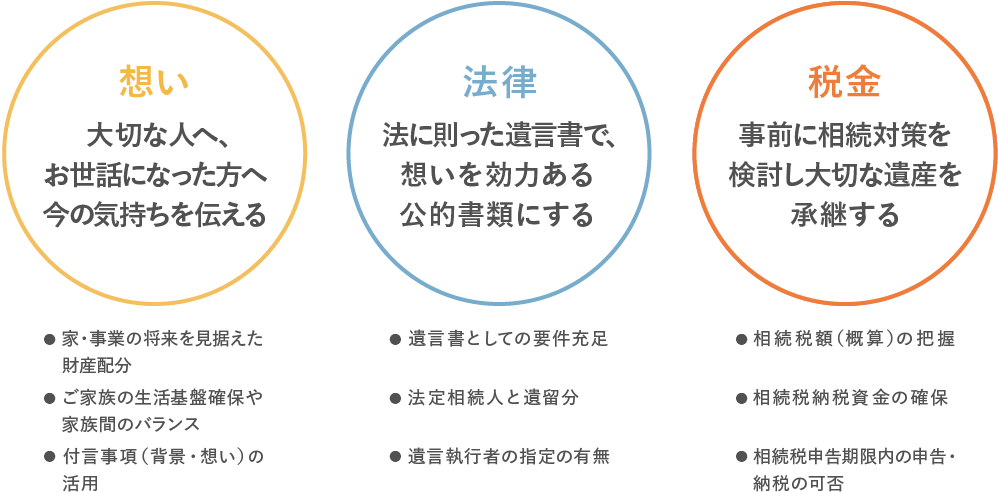

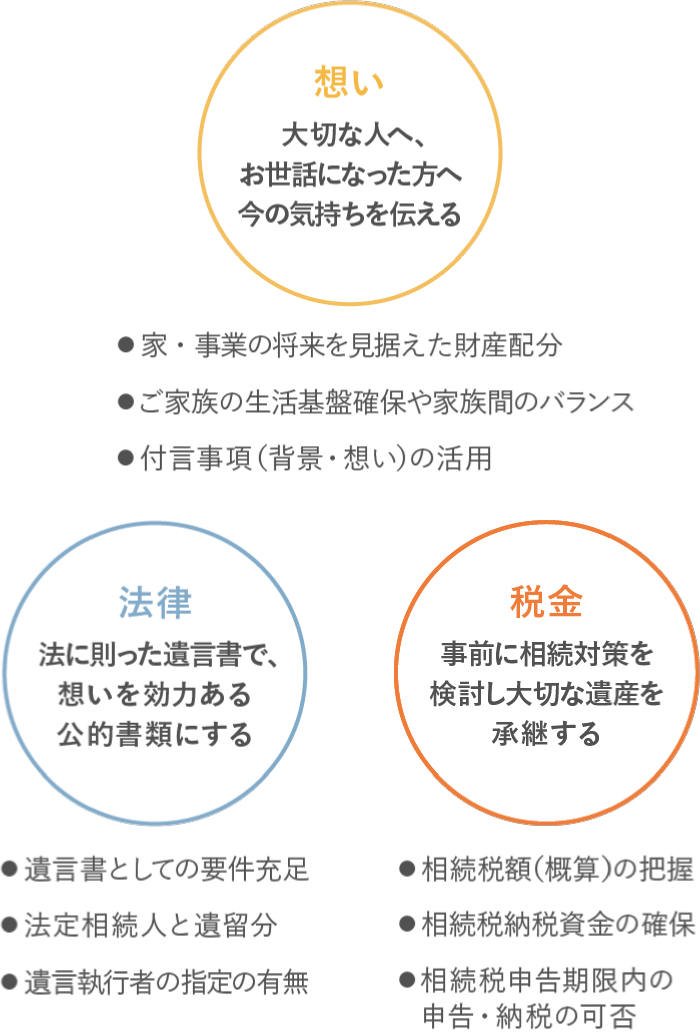

遺言が大切な理由

遺言作成が必要な理由として以下3つがあります。

遺言の作成をおすすめしたい方

次のような方には遺言の作成をおすすめいたします。

- 配偶者やご家族の生活の安定を願う方

- 子どもがいないご夫婦の方

- 築き上げた財産を社会のために役立てたい方

- お世話になった方やかわいい孫に財産を譲りたい方

- 財産が不動産にかたよっている方

- 後継者に事業を円滑に承継させたい方

遺言でできること

遺産相続を円満に行う一つの方法として遺言があります。遺言によって、ご自身の財産をご自身の考えで分けるとともに、家族への想いをのこすことができます。

遺言書を作成する主な事例

遺言書の作成が必要なケースについて、具体的な事例を紹介いたします。

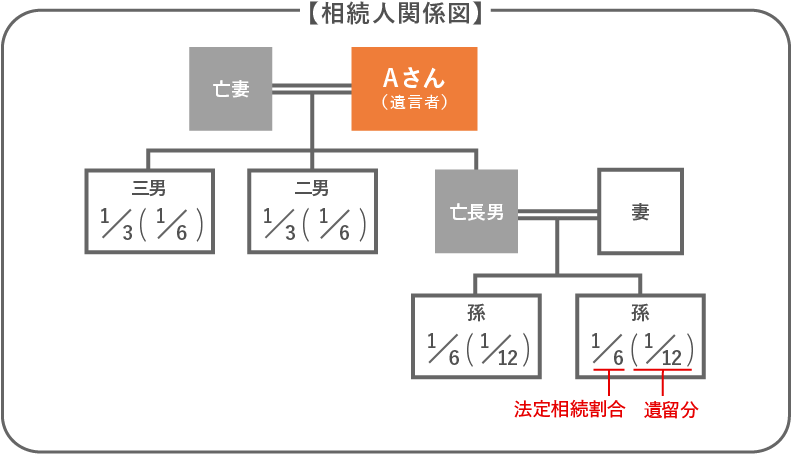

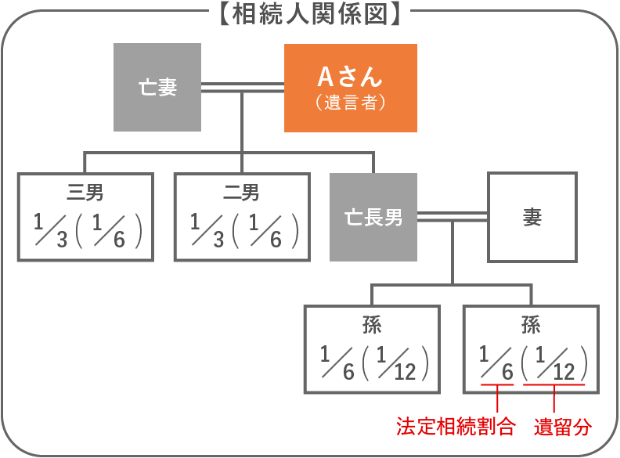

事例 01

亡くなった長男の妻にお世話になっているAさんの遺言

詳細はこちら

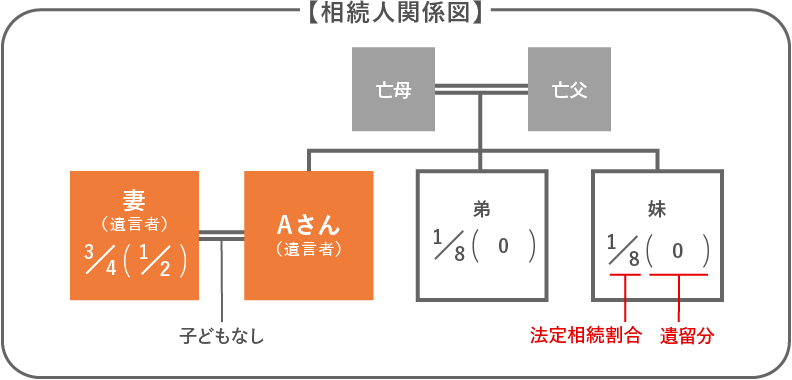

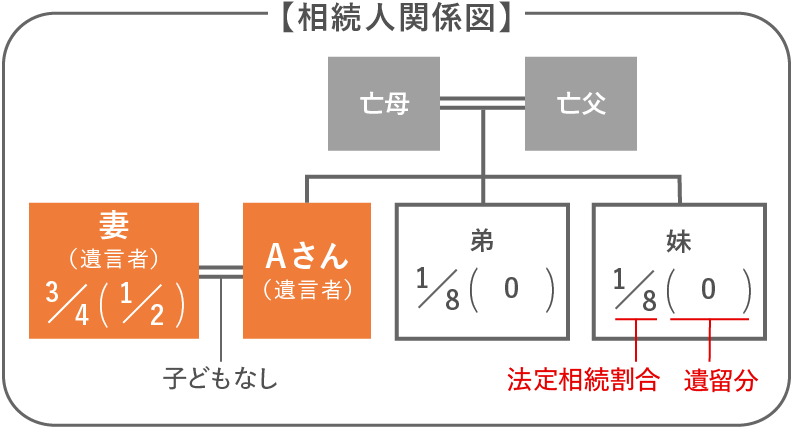

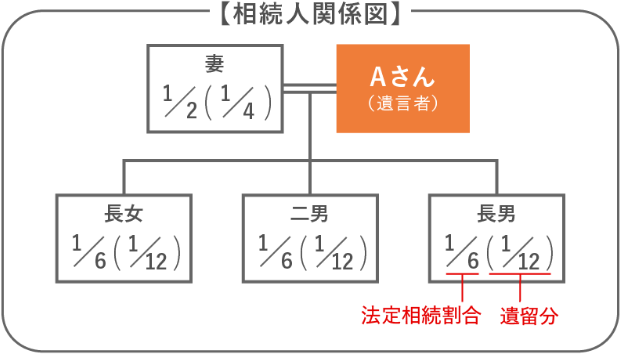

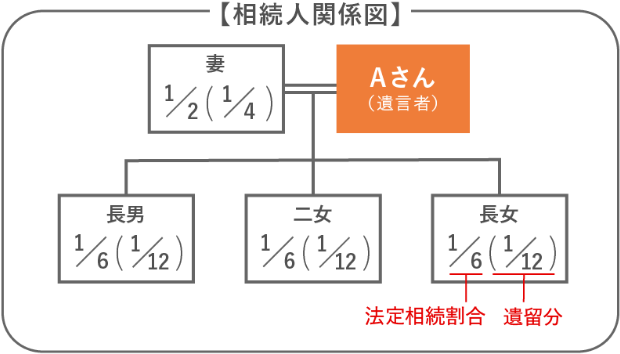

事例 02

お子さまがいらっしゃらないAさんの遺言

詳細はこちら

事例 03

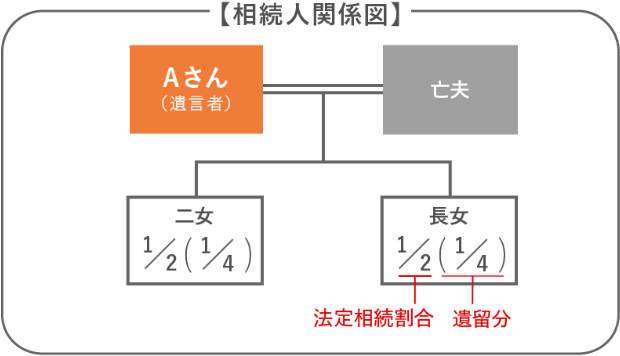

ご主人に先立たれたAさんの遺言

詳細はこちら

事例 04

身体の不自由なお子さまがいらっしゃるAさんの遺言

詳細はこちら

事例 05

不動産を多く所有するAさんの遺言

詳細はこちら

法律に則った

遺言書の作成

遺言作成は、法律に則って行う必要があります。遺言書は、法的効力が認められていますので、遺言でできることや形式が厳格に決められています。特に自分で遺言を作成する自筆証書遺言は、書き方や訂正方法、内容に関しての記載振りなどチェックすべきポイントが多いため作成には留意が必要です。一方、公正証書遺言は公証人が作成しますので、懸念は少ないと考えられます。

遺言の形式

遺言は、遺言書という一定の書式を備えることにより、はじめて有効となります。一般に多く使われる方式として「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の2種類があります。相続時のトラブルを防止し、遺言内容を確実に実現するために、おすすめしたいのは「公正証書遺言」です。

| 公正証書遺言 | 自筆証書遺言 | ||

|---|---|---|---|

| 保管制度※2利用あり | 保管制度※2利用なし | ||

| 作成・保管時 | 原則、本人が公証役場に出向く(公証人の出張制度あり) | 本人が法務局に持参して保管(形式等を確認) | どこにも出向く必要なし |

| 自書 | 自書は不要(公証役場で遺言内容を口授、公証人が作成) |

全文を自書

|

全文を自書

|

| 保管場所 | 公証役場 | 法務局 | 遺言者等が保管 |

| 証人 | 2人以上必要 | 不要 | 不要 |

| 手数料 | 必要 | 必要 | 不要 |

| 検認※1 | 不要 | 不要 | 必要 |

- 検認とは、相続人に対し遺言の存在およびその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。自筆証書遺言の執行をするためには、遺言書に検認済証明書がつづられ、割印が押されていることが必要です。

- 保管制度とは、法務局で自筆証書遺言を保管する制度です。全国の法務局のうち、法務大臣の指定する法務局が遺言書保管所として遺言書の保管に関する事務を行います。(2020年7月10日施行)

自筆証書遺言のポイント

- いつでも、どこでも作成でき、だれにも知られずに作成できますが、形式の不備や不明確な内容になりがちで、後日トラブルが起きる可能性があります。

- 法務局に保管していれば、偽造・紛失の心配はありませんが、自宅等で保管している場合、偽造・隠匿などの心配があります。

ご家族や大切な方への付言事項(メッセージ)の書き方はこちらの事例紹介をご参照ください。

遺言書に記載する付言事項の事例紹介遺言書に関する豆知識

相続対策の関連ページ

遺言の作成を検討している方

三菱UFJ信託銀行が円満な相続の実現をお手伝いします。

お客さまのお考えに沿った遺言書の作成からその内容の実現までを承ります。

![遺言信託[遺心伝心]](/shisan/souzoku_iroha/souzoku_taisaku/assets/img/taisaku_img_01_pc.png)

![遺言信託[遺心伝心]](/shisan/souzoku_iroha/souzoku_taisaku/assets/img/taisaku_img_01_sp.png)

相続対策に関するお悩み事例

相続対策は、財産内容などにより異なるため、お悩みも人それぞれです。相続にまつわる様々なお悩みに対するアドバイスをご紹介します。みなさまのお悩みの解決にお役立てください。